オレンジプラークって??

2024年4月23日

こんにちは、歯科衛生士の佐藤です😄

みなさん、プラークって知っていますか?

プラークとはいわゆる歯垢のことで、歯の表面にくっついている細菌のかたまりです。

白っぽかったり、少し黄色っぽかったりしてネバネバしています。

・ではオレンジプラークとは何か?

オレンジプラークは、白っぽいプラークが長い間蓄積されてさらに着色がついた

はぶらしでは落としにくい少し硬い汚れです。

普段はぶらしが当たりにくい部分に溜まっていき、成熟してオレンジ色になっていきます。

これは大人でも子どもでも同じことが言えます。

・オレンジプラークが付きやすい場所

・下の歯奥歯の裏側…舌が邪魔して歯茎の近くに汚れが溜まりやすいです。

・上の歯前歯の表側…口で呼吸していると乾燥して汚れが付きやすいです。

・オレンジプラークを放っておくと。。。

・むし歯になりやすい

・歯肉炎ができやすい

・プラークから歯石になるこども

など悪いことだらけです。

オレンジプラークは歯医者では機械のブラシや先端がとがった器具などで除去しています。

一度付いてしまうと自力では落としにくいので、なるべくプラーク自体をつけないように

日々のはぶらしや定期的なメンテナンス等で一緒に予防していきましょう!

ガイドラインに基づく症例情報

きれいな歯になりませんか?

2024年4月9日

こんにちは、歯科衛生士の村松です。

今回は当院で行っている【ポリリン酸ホワイトニング】についてお話したいと思います。

4月は新年度ということもあり、新しいことを始めるのに良いタイミングだったりしますね☺

新しい一歩を進むために、自分磨きとして歯のホワイトニングはいかがでしょうか?

ホワイトニングというと、『痛い』『知覚過敏になる』『食事の制限がある』など

思う浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

当院で行っている【ポリリン酸ホワイトニング】は

・痛みが少ない

・透明感が出る

・歯質の強化ができる

・コーティング効果がある

従来のホワイトニング材と違います!

歯へのダメージが少なく、食事制限もありません。

『笑顔を輝かせたい』『歯の黄ばみが気になる』『ホワイトニングの痛みが不安』など

躊躇されていた方はこの機会にホワイトニングに挑戦してみませんか?

詳しくは担当の歯科衛生士にお声がけくださいね(^^♪

ガイドラインに基づく症例情報

【歯並び】かみ合わせが原因で体の不調に!?【予防矯正】

2024年3月27日

だんだんと暖かくなり、春の陽気を感じられるようになりましたね。

入園・入学・新学期と様々な節目を迎える季節ですが、いかがお過ごしでしょうか?

現在、ひらの歯科の歯並び相談にお越しになるお子さまは、0~10歳と幅広いです。

特にこれから1年生になる5~7歳くらいのお子さまは、予防矯正トレーニング「MAM」に取り組んでいる子がこの数年で急激に増え、200人以上の卒業生を見込んでいます。

多くの場合は「検診で指摘されたため」「歯医者さんで診断を受けて」「親の歯並びが悪く、子どもに同じ思いをさせたくなくて」

といったきっかけでいらっしゃいますが、実は歯並び・かみ合わせが悪いと体にも悪い影響があることを知っていますか?

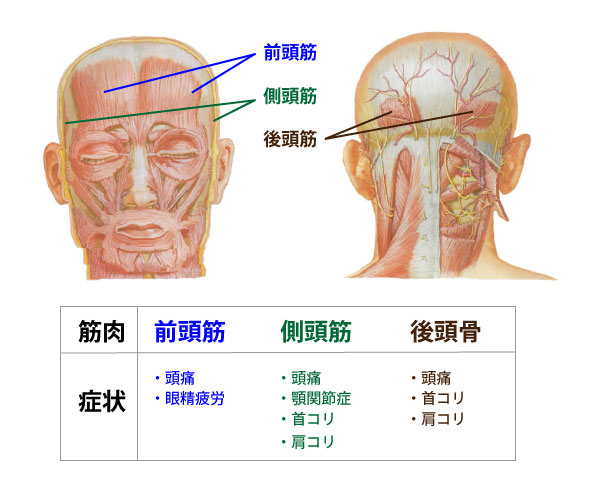

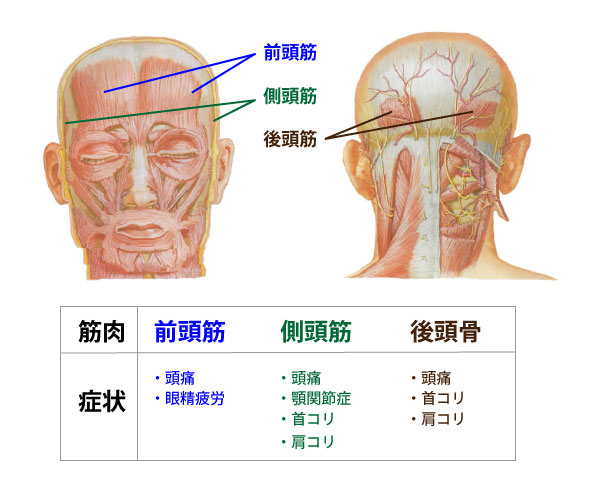

◆ かみ合わせが原因で起こる、体の不調とは?

① 肩こり

かみ合わせが悪く、不自然な状態になると、あごや首の周りの筋肉がかたくなってきます。

筋肉がかたくなった状態が続くと、その周りにある血管の血のめぐりが悪くなって、頭痛や肩こりを起こすことがあります。

血のめぐりが悪くなると、血液の中に老廃物(いらない物質)が溜まります。

この老廃物が、肩や頭の神経を刺激して、頭痛や肩こりを起こすのです。

※「MAM」予防矯正トレーニングに取り組んでいるお子さまの多くが、肩こりや疲れやすいなどの不調を抱えています。

※胸鎖乳突筋と僧帽筋の異常は、頭痛・肩こりのほか、顎関節症(あごが開きにくくなったり、痛みが出たりする病気)などの原因にもなります。

② その他の体の不調

不自然なかみ合わせは、あごに小さなズレを起こします。あごがずれると、バランスを取ろうとして首の位置もずれてきます。

すると背骨や骨盤などもずれて、体全体がゆがんできます。体全体がゆがむと、体中のさまざまな場所で筋肉がかたくなり、痛みやコリが起こってきます。

不自然なかみ合わせは、頭痛や肩こり以外にも体全体にも悪い影響を与えます。

・ 頭・顔:頭痛、顔のゆがみ

・ 耳:耳鳴り

・ 目:視力低下、めまい

・ 鼻:鼻づまり

・ 口:むし歯、歯周病、顎関節症

・ のど:のどの痛み、飲み込みが難しくなる

・ 首・肩:肩こり、首が回らない

・ 腕:上腕の痛み

・ 腰:腰痛

・ 足:ひざの痛み、足首の痛み

★ 運動能力を左右する噛む力

かみ合わせと運動能力に関係があるかどうかの研究が進んでいます。

例えば、かみ合わせが悪いスポーツ選手を、体のバランスを計る装置でどれくらい体がふらつくのか計ります。

その後、マウスピースをはめて、かみ合わせを良くしてから同じようにバランスを計ると、体のふらつく範囲が小さくなりました。

これは、かみ合わせが良くなることで首の位置が安定するからです。

また、歯が抜けた人は、抜ける前と比べて筋力が下がったという報告もあります。

しっかり噛むことができないと、力は出せないということです。

このようにかみ合わせが、スポーツ選手のバランスや筋力に大きく関わっているといわれています。

参考:大切さがよくわかる!歯の絵辞典 健康に保つための知識がいっぱい 監修:関口 浩 PHP研究所

ひらの歯科の予防矯正「MAM」では、歯並び・かみ合わせが悪くなる原因から改善するため、上記のような体の不調を予防することができます。

そのために、姿勢・呼吸・舌・食べ方・飲み込み方・発音の仕方などのトレーニングを行い、柔らかいマウスピースをつけてお口まわりの筋機能を整え、歯並び・かみ合わせを正しく成長させるために、あごの発育を促します。

実際に「歯並びが良くなった」「いびきや歯ぎしりが改善された」「お口ぽかんがなくなり、鼻呼吸になった」「食事の時間が短くなった」「くちゃくちゃ食べが改善された」「子どもとのコミュニケーションが増えた」などの声を聞いています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

お子さまの歯並び・かみ合わせを良くして、健康で元気な体作りをこれからもサポートいたします!

こんな様子が気になる!うちの子はこれから大丈夫?といった小さなご相談でもOKです。

この機会にぜひお気軽にご相談くださいね。

ひらの歯科クリニック

管理栄養士 田中 里奈

ガイドラインに基づく症例情報

上履き選びも足育です。

2024年3月23日

1年が早く新しい環境や学年になる準備を始める時期となりましたね。

皆さんは、お子様の上履きを購入する時にサイズ以外に気にしている事はありますか?

一般的なバレエシューズタイプの物だと、かかとの硬さやインソールの厚さ等が理想の物より柔らかく、しっかり足を支える事が難しいのです。

一日の内一番履いている上履きですので、『トントン、ギュー』の履き方も大切ですが、正しい足の成長がしやすい物を選ぶ事も足育に繋がります。

きれいな歯並びを作るには、お口の事だけではなく、足元を整えてあげる事も重要です。

今回は、ポイントをクリアしたおすすめの上履きをご紹介します!

オススメポイントは…

⭐踵が硬い!

⭐つま先が曲がる!

⭐横ブレしない!

⭐足を守るクッション性!

⭐スポーツにも対応!

普通の靴屋さんでは、取り扱いが少ないのでシューズフィッターさんがいる靴屋さんに問い合わせしてみて下さいね。

MAM担当:山上

ガイドラインに基づく症例情報

歯のギザギザって!?

2024年3月12日

こんにちは、歯科衛生士の西澤です。

3月とはいえまだまだ寒さが厳しい日も多く、春らしい日差しが待ち遠しいですね。

さて、先日、定期検診に来院された保護者の方に『子供の前歯が気になるのですが…。』と相談を受けました。

見ると前歯の先端のギザギザが、ご自身と比べて『あれ⁈』と、なられた様です。

皆さんもお子さんの前歯の先端が気になられたことはありますか?

《ギザギザのわけ》

生え変わったばかりの永久歯は先端が写真のようにギザギザしています。

歯は発育過程において先の部分から石灰化が始まり、その石灰化の始まりの部分を発育葉

といい、前歯は近心葉、中心葉、遠心葉と舌側歯頸用葉4つの発育葉からなっています。

その結果、切縁結節という3つのでっぱりができます。

生えてきたばかりの前歯は特にこの切縁結節がはっきりしていますが、上下の前歯でしっかり噛めていれば咀嚼に

よって段々と(個人差は有りますが、2~3年かけてゆっくりと)自然にすり減り平になってきます。

ですので、ギザギザしていても安心してくださいね。

しかし、成長しても歯並びや噛み合わせにより(上顎前突、下顎前突、開咬など)前歯を上手に使えないと

ギザギザが残ってしまうことがあります。

その場合、見た目よりも上手に噛めない=食べ物を飲み込みにくいなどにつながり

結果、全身の健康や成長にも関わる大切なことです。

皆さんも気になることや不安なことがあれば、ぜひひらの歯科にご相談ください。

ガイドラインに基づく症例情報

0歳~のはみがき

2024年2月13日

こんにちは、歯科衛生士の佐藤です🌝

今回は歯磨きの話をしていきたいと思います!

以前の投稿で、はぶらしは4ヶ月から使えるとありました。

・どんなはぶらしを使えばいいか

・はみがきのコツ

をご紹介していきます!

・どんなはぶらしを使えばいい?

お子さん用のはぶらしも、大人用と同じで色々な種類のものがあります。

0歳のお子さんでは

・横幅が広いもの

・長さは短いもの

・グリップが握りやすいもの(太い、すべりにくいなど…)

このようにお子さんが興味を持ち、自分で持ってお口に入れてもキケンでないものを

選んでいただけると良いですね🦷

・はぶらしのコツ

0歳のはみがきは、汚れを落とすことよりもお口にブラシを入れる練習が主です。

いきなりブラシをお口の中に入れずに、まずはお子さんの顔や口元を優しくなでたりして

触られる感覚に慣れてもらう必要があります。

こうすることで、お口にいきなり刺激が与えられるのを防ぎスムーズにはみがきに移行できることが多いです。

はじめはイヤイヤするお子さんも多いですが、段々慣れて上手にはぶらしを口に入れてくれます。

私たちひらの歯科クリニックの歯科衛生士も、

お子さんの年齢に合わせたはみがきの練習を一緒に行っていきたいと思います!!

ガイドラインに基づく症例情報

キシリトールとは?

2024年2月7日

こんにちは 歯科衛生士の村松です🌝

今回はひらの歯科クリニックでも取り扱っているキシリトールの話をしたいと思います。

キシリトールの製品はガムやチョコ、グミ、タブレットなど当院で販売しています。

最近では市販の物にもキシリトール配合など香パッケージに書いてあったりなど、皆さんも目にする機会があると思います。

そもそもキシリトールとは何なのでしょうか?

白樺や樫の木からとれるキシラン・ヘミセルロースという糖分から作られ、糖アルコールの一種で砂糖と同程度の甘さがあります。むし歯を予防する天然甘味料として、北欧諸国で多用され、チューイングガムやタブレットなどに使用されています。厚生労働省より食品添加物として認可されているほか、世界保健機関(WHO)や 国連食糧農業機関(FAO)もその効果を認めています。

むし歯予防のためには、キシリトールが50%以上配合されているガムまたはタブレット5~10gを毎食後に摂取し、これを継続するとよいといわれています。

ただしキシリトール配合であっても砂糖や水飴など糖類が含まれていることがあるので注意が必要です。

歯科専売の物はキシリトール100%なので、市販の物より効果が期待できます。

日常に取り入れるならしっかりと効果があるものの方が良いですね(^^♪

キシリトールの取り方や食べるタイミングなど気になりましたら、担当の歯科衛生士に気軽に質問してください☆

ガイドラインに基づく症例情報

2024年もよろしくお願いいたします!【武蔵新城・武蔵小杉】

2023年12月26日

爽やかな晴れの日が続き、冬らしい気候になりました。

皆さまいかがお過ごしでしょうか?

年末年始は家族で年越しそばやお雑煮などが楽しみですね。

今回はお正月に食べるおせち料理についてのお話です。

おせち料理は、年神様へ五穀豊穣・子孫繁栄・家内安全などを祈って、

縁起の良い海の幸・山の幸を詰める風習から、お正月に食べることが一般的になりました。

お子さまの予防矯正(悪い歯並び・かみ合わせの予防)の考え方として、

お口周りの筋肉や顎の骨を強くし、お口を育てるために食育(食べ方・飲み込み方・栄養)も重要です。

実はおせち料理にはお口にも体にも嬉しいポイントがあることをご存じでしょうか?

その一例をご紹介します。

★ 昆布巻

【意味】古くから「こぶ」には「養老昆布(よろこぶ)」といわれ、おめでたい席には欠かせない食材です。

【口育】前歯で噛みちぎり、奥歯でよく噛んで食べられるため、口腔周囲筋が鍛えられ、顎の成長を促します。

【栄養】昆布には食物繊維が豊富で、お腹の調子を整える作用があります。

★ 数の子

【意味】子孫繁栄や子宝への願いが込められているとされています。

【口育】口の中でバラバラとなりやすいため、舌を上手に使ってまとめることのトレーニングになります。また、プチプチとした食感が奥歯を噛みしめすり合わせる練習にも役立ちます。

【栄養】多価不飽和脂肪酸であるDHA・EPAは悪玉コレステロール・中性脂肪を減らし、善玉コレステロールを増やす効果があります。

★田作り

【意味】田作りは別名、ごまめ(五万米)と呼ばれていることから、五穀豊穣の願いが込められているとされています。

【口育】カタクチイワシの頭から骨まで丸ごと食べられるため、奥歯ですり潰す練習になり、噛む回数も食材の中でトップクラスです。

【栄養】骨や歯の材料となるカルシウムが豊富です。カルシウムの吸収率を高めるビタミンDも多く含み、骨や歯を強くします。

ぜひご家族皆さんで、強い骨や歯を育てるためにおせち料理を楽しんでくださいね♪

本年も大変お世話になりました。

2024年もどうぞ、武蔵新城駅前ひらの歯科・矯正歯科(武蔵新城本院)と ひらの大人こども歯科・矯正歯科 新丸子/武蔵小杉(武蔵小杉分院)をよろしくお願いいたします。

管理栄養士 田中

ガイドラインに基づく症例情報

😃いよいよ年末です😃

2023年12月19日

こんにちは、受付の茂庭です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

最近気温が低くなり本格的に寒くなってきましたね🥶

風邪を引かないようにご飯をたくさん食べて

ビタミンを沢山採って風邪も予防していきましょう!!

お肉や魚、お野菜、フルーツなどカルシウム、ビタミンA、ビタミンCを

含む食品は歯を強くしてくれる効果もあるそうです🦷✨

積極的に摂取していきたいですね!

今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします。

栄養をしっかりと摂取して素敵な年末をお過ごし下さい🐲

ガイドラインに基づく症例情報

乾燥注意報!?

2023年11月21日

こんにちは、歯科衛生士の村松です。

寒さが段々と増してきてますね。この時期はお肌の乾燥も感じやすいですよね。

お肌が乾燥し易くなるように、お口の中も季節によって乾燥しやすくなることがあるんです!☺

乾燥すると、お口の唾液が少なくなります。

そもそも唾液の役割とは・・・

・口の中の細菌の繁殖を抑える

・口の中の汚れを洗い流す

・食べ物の消化を助ける

・再石灰化を助けむし歯予防になる など大切な働きをしています。

唾液の量が減ることによって、上記の役割が充分に行えずお口の中の様々なトラブルに繋がります。

乾燥を感じたらお口の体操をしたり、水分補給をしたり意識してみてください。

また、口呼吸ではなく鼻呼吸も意識してみてくださいね🎵

これからの季節風邪やインフルエンザの予防にもなりますよ。

ガイドラインに基づく症例情報